Des taux d’incarcération en hausse et des établissements surpeuplés dans le monde : causes, conséquences et stratégies

Christoph Urwyler, Responsable Monitorage de la privation de liberté MPL,

Responsable adjoint Analyse et développement de la pratique du CSCSP

Marc Wittwer, Collaborateur scientifique Monitorage de la privation de liberté MPL du CSCSP

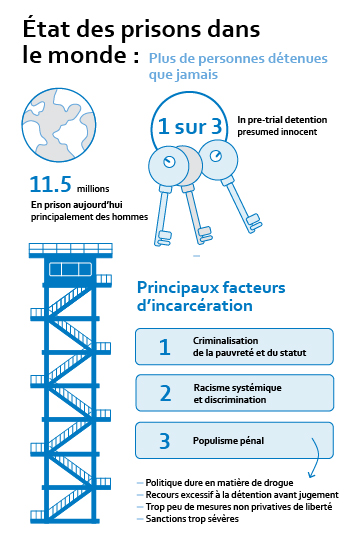

Jamais autant de personnes n’avaient été en privation de liberté dans le monde qu’en 2024 (11,4 millions), et jamais autant de pays n’avaient été confrontés à la suroccupation de leurs établissements. Les raisons de ces évolutions sont multiples. Le dernier rapport Global Prison Trends 2024 de l’ONG Penal Reform International (PRI) brosse un tableau détaillé de cette situation carcérale critique, tout en se penchant sur ses causes et ses conséquences sociales, et en réfléchissant aux alternatives à la détention.

Davantage de personnes détenues dans le monde

Depuis l’an 2000 environ, le nombre total de personnes incarcérées a augmenté de 27 % dans le monde, un chiffre en deçà de la hausse de la population mondiale telle qu’elle est estimée pour la même période (31 %). À peu près un tiers d’entre elles se trouve en détention avant jugement. Selon PRI, cette situation est également contraire à l’Agenda 2030 de l’ONU pour le développement durable (objectif 16), lequel vise à réduire la violence et la criminalité, à promouvoir la justice et à garantir une participation inclusive de tous les groupes. Or, l’ensemble des pays membres de l’ONU, dont la Suisse, se sont engagés à respecter cet agenda.

À noter que des différences marquées existent entre les continents et les régions : le nombre de personnes détenues a gonflé de 84 % en Océanie, de 39 % en Amérique, de 43 % en Asie et de 53 % en Afrique. En Europe, à l’opposé, il a diminué de 26 %. Ce chiffre reflète la forte baisse des effectifs de personnes détenues en Russie (59 %) ainsi qu’en Europe centrale et de l’Est (48 %). Russie mise à part, le nombre d’individus emprisonnés en Europe a progressé de 12 %. Des bonds particulièrement significatifs ont été observés en Amérique du Sud (224 %) et en Asie de l’Ouest (141 %).

|

| Source : Global Prison Trends 2024, Penal Reform International |

Surpopulation croissante et dégradation des conditions de détention

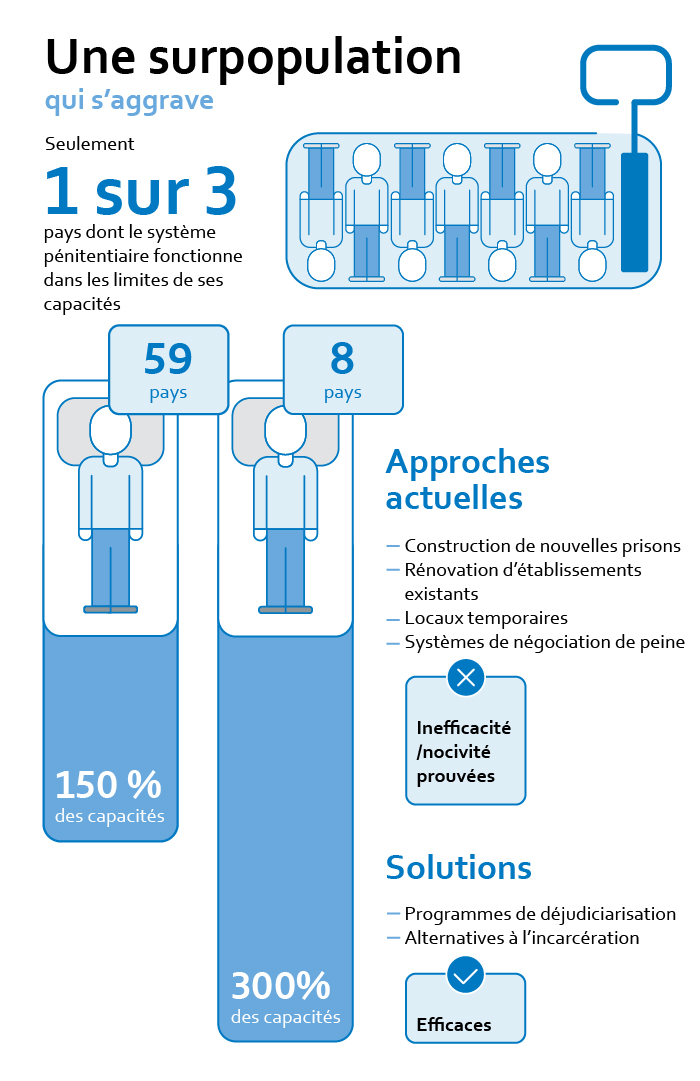

Ces augmentations de la population carcérale dans le monde se traduisent par des établissements de plus en plus surchargés. D’après les chiffres actuels, environ 155 pays étaient touchés en 2024. Le taux d’occupation national s’élève à 150 % dans 59 d’entre eux, avoisinant même les 300 % dans 8 autres. Onze pays européens indiquent également un surpeuplement, dont la Slovénie (133 %), la France (123 %) et la Croatie (113 %), par exemple. Un petit nombre d’États a affiché un recul, parmi lesquels les Pays-Bas et l’Estonie. Au niveau mondial, seuls 30 % des systèmes pénitentiaires nationaux fonctionnent dans les limites de leurs capacités disponibles.

Du fait de ces évolutions, les conditions de vie des personnes détenues se sont nettement détériorées dans le monde au cours des vingt dernières années : exiguïté, insalubrité, violence et conflits en hausse, manque de possibilités de travail et climat tendu n’en sont que quelques exemples. Le personnel en souffre également, subissant les effets du stress et du manque de temps et de ressources. Le surpeuplement des établissements est donc néfaste pour tou·te·s.

|

| Source : Global Prison Trends 2024, Penal Reform International |

Les causes de la surpopulation

Criminalisation de la pauvreté et du statut social

Dans de nombreux pays, des activités liées à la pauvreté telles que la mendicité, le colportage et la flânerie sont passibles de sanctions sévères et systématiquement punies. Le vagabondage (« vagrancy ») a souvent été érigé en infraction du temps de la colonisation britannique afin de tenir en bride les populations urbaines. Les lois sur le vagabondage sont encore répandues à l’heure actuelle, surtout dans le Sud global. En Zambie, par exemple, les personnes ne pouvant pas justifier de moyens de subsistance suffisants ou d’un emploi régulier peuvent être sanctionnées.

Approche dure face aux infractions liées aux stupéfiants

De nombreux pays recourent à la détention avant jugement et à de longues peines privatives de liberté en cas d’infractions en matière de stupéfiants, même concernant des personnes accusées ou condamnées en raison d’une participation mineure au trafic de drogue. Cette approche demeure l’une des principales causes de la suroccupation des prisons, en particulier dans les pays dont le gouvernement suit une ligne dure. Selon les données de l’ONU, en 2020, on estimait à 3,1 millions le nombre de personnes incarcérées pour une infraction liée aux stupéfiants dans le monde, dont plus de la moitié (61 %) pour possession de drogues, une différence étant souvent faite entre « consommation » et « trafic ». Ces infractions continuent d’expliquer la montée de la population carcérale féminine, car une femme détenue sur trois est en privation de liberté pour cette raison.

Stratégies de réduction de la surpopulation

Extension des capacités

Les pays réagissent différemment au problème du surpeuplement. Parmi les approches courantes figurent la construction de nouvelles prisons et l’agrandissement d’établissements existants. Les autorités slovènes signalent avoir commencé à procéder à des transferts vers des établissements moins surchargés ainsi qu’à des libérations conditionnelles. En Suède, le gouvernement a décidé de durcir sa politique à l’encontre de la criminalité en bande organisée et de restreindre la libération conditionnelle ; les autorités judiciaires prévoient donc de construire des établissements plus vastes, voire envisagent de louer des places de détention à l’étranger, car elles s’attendent à devoir tripler les capacités nécessaires dans les dix prochaines années. Les autorités croates, quant à elles, ont construit des containers modulaires à certains endroits pour servir de capacités de « réserve », tandis qu’en Angleterre et au Pays de Galles, des cellules de police sont depuis peu utilisées pour atténuer la crise aigüe de la surpopulation.

Négociation de peine (« plea bargaining »)

Un autre instrument, encore peu connu en Europe, est de plus en plus employé à travers le monde : le « plea bargaining », soit la négociation de peine, originaire des États-Unis. Selon ce système, la personne accusée et la ou le procureur·e passent un accord pour que le procès soit plus court et que la peine soit plus clémente, à condition que la personne accusée plaide coupable. Tandis qu’un nombre croissant de pays adopte un tel système, les expert·e·s lui reprochent notamment de manquer de transparence, de reposer sur une inégalité des positions de négociation et d’inciter les personnes accusées à s’avouer coupables d’actes qu’elles n’ont pas commis.

Promotion d’alternatives

Au lieu d’élargir les capacités, beaucoup de pays mènent également une discussion autour d’alternatives à la privation de liberté afin de lutter efficacement contre la surpopulation de leurs établissements. Toutefois, selon le rapport de PRI, la progression de ces méthodes ne se fait pas dans les mêmes proportions dans les différentes parties du globe. Dans maintes régions, elles sont insuffisamment développées et utilisées, car les gouvernements ne leur donnent pas la priorité ou ne les financent pas assez. Les alternatives qui entrent en ligne de compte sont principalement des mesures telles que l’assistance de probation, le travail d’intérêt général ou la surveillance électronique. D’après les analyses de marché, c’est en particulier le marché de la surveillance électronique (« electronic monitoring » ou « EM »), dominé par des fournisseurs privés, qui connaît une forte croissance au niveau mondial, notamment en Asie. En Corée du Sud, par exemple, le système d’EM peut utiliser des caméras dans les zones urbaines afin d’assurer une surveillance visuelle en temps réel. En Angleterre, le nombre de personnes équipées d’un appareil de surveillance de l’alcoolémie a doublé en l’espace d’une année. Aux États-Unis, cependant, si l’on observe que les chiffres de l’EM ont certes fortement augmenté, le nombre de personnes emprisonnées n’a pour autant pas diminué dans la même mesure. Cette observation suggère que l’introduction d’une telle technologie a plutôt conduit à un élargissement des mesures pénales à des groupes qui, auparavant, n’étaient pas définis comme criminels ou problématiques (ce que l’on appelle le « net-widening-effect », ou phénomène d’aggravation des peines).

Clairvoyance et réformes plutôt que surpopulation

Le rapport parvient à la conclusion suivante : une solution durable à la problématique mondiale de la suroccupation exige davantage qu’une simple extension des capacités de privation de liberté. Ce sont des réformes en profondeur, capables à la fois de renforcer les sanctions alternatives et de s’attaquer aux inégalités sociales, principal terreau des taux élevés d’incarcération, qui sont nécessaires. Dans de nombreuses régions du monde, la saturation des établissements de détention est surtout due à la criminalisation de la pauvreté et à une politique dure en matière de drogue. De plus, l’accent doit davantage être mis sur des approches innovantes, telles qu’une application des peines plus efficace ou des mesures ciblées de décriminalisation. Enfin, seule une stratégie équilibrée alliant adaptations des capacités, mesures de prévention et réformes du droit pénal permettra d’assurer un système pénitentiaire à la fois efficace et respectueux de la dignité humaine.

À suivre...

L’actuelle configuration du système pénitentiaire suisse, les nouveaux défis qui se posent dans notre pays et les mesures à l’ordre du jour pour l’avenir de ce système sont autant de sujets qui seront abordés ici au cours de l’année.